4/8(火)発売『経営に生かす 生成AIエネルギー論』著者・高野雅晴氏インタビュー

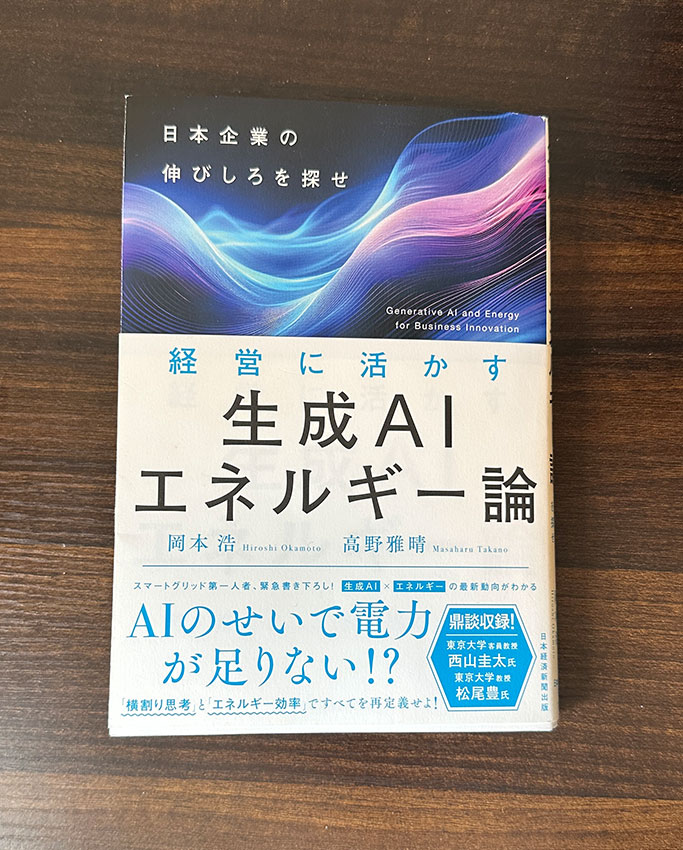

4月8日(火)、株式会社ビットメディア 代表取締役・高野雅晴と東京電力パワーグリッド株式会社 取締役副社長・岡本浩氏との共著による書籍『経営に生かす 生成AIエネルギー論』が発売されます。ChatGPTをはじめとする生成AIの急速な普及は、私たちの社会に大きな変化をもたらす一方、その裏側では膨大な電力が消費され、新たなエネルギー問題を引き起こしつつあります。本書は、この「生成AI」と「エネルギー」という、現代社会が直面する二つの大きなテーマを結びつけ、未来への処方箋を提示する一冊です。

今回は高野氏に、本書の執筆経緯から、タイトルに込めた想い、そしてこのテーマが私たちの未来にどう関わってくるのか、お話を伺いました。

―― まず、この本を執筆されることになったきっかけについて教えてください。

共著者の岡本浩さん(東京電力パワーグリッドCTO)が、自身の著書『エネルギー産業の2050年 Utility3.0へのゲームチェンジ』などの続編を構想していたタイミングで、生成AI(ChatGPTなど)が登場したことが大きなきっかけです。

生成AIの発展には、従来のCPU中心のものとは異なる、GPU(画像処理半導体)を多用した新しいタイプのデータセンターが大量に必要になります。このGPUは桁違いに多くの電力を消費するため、これまで日本の総電力需要は人口減少などから減少傾向と予測されていたものが、データセンターや半導体工場の新設によって、需要が大きく変化する可能性が出てきました。

この新たな状況を踏まえ、電力(ワット)と情報通信(ビット)を連携させる「ワットビット連携」という新しい概念を盛り込んだ書籍にする必要が出てきました。そこで、エネルギー分野の専門家である岡本さんに加え、ビット分野、つまり情報通信技術の観点から私も執筆に参加することで、より多角的で分かりやすい内容になるのでは、とお声がけいただいたのが経緯です。まさに執筆体制そのものが「ワットビット連携」の実践となりました。

―― 共著者である岡本浩さんとは、どのようなご関係なのでしょうか?

弊社(ビットメディア)と東京電力さんとは、エネルギーマネジメントの仕組み開発や、かつて東京電力さんが通信事業(TEPCOひかり)を手掛けていた頃から、長年にわたり接点がありました。特に東日本大震災以降は、情報交換などを通じてお付き合いさせていただいています。

近年、弊社が電力需給調整に貢献する「スマートパワー」という技術開発を進める中で、岡本さんと再び密にコミュニケーションを取るようになりました。その交流の中で、今回の書籍の構想が具体化していったという流れです。

―― 『経営に生かす 生成AIエネルギー論』というタイトルには、どのようなメッセージが込められているのでしょうか?

タイトルは、岡本さんと私、そして編集者の方と3人で議論して決めました。「生成AI」と「エネルギー」は本書の根幹であり、切っても切り離せないテーマです。

「経営に生かす」という言葉には、本書が単なる技術解説書ではなく、ビジネスパーソンに向けた書籍であるという意味合いがあります。

また、根底にあるメッセージとして「エネルギー思考」と「横割り思考」の重要性を伝えたかったという想いもあります。「エネルギー思考」とは、デジタル技術も結局は物理的なエネルギーの上に成り立っているという事実を認識すること。「横割り思考」とは、AIとエネルギーのように、従来は別々に考えられてきた分野を横断的に捉え、新しい価値を生み出す考え方です。

普段、電気や水道、ガスなどのインフラは当たり前のように使っていますが、災害時などにはその重要性を意識します。生成AIによる電力消費の増大は、平時においてもエネルギーについて真剣に考えなければならない時代の到来を示唆しており、その警鐘を鳴らす意味も込めています。

―― 本書のテーマである「生成AIとエネルギー」の問題は、私たちの暮らしに今後どのような影響を与えうるとお考えですか?

生成AIのエネルギー問題は、データセンターだけの話ではありません。「ワットビット連携」の考え方は、自動運転などのモビリティ分野、工場の自動化、さらには農業や漁業といった第一次産業にも応用できます。

例えば、電気自動車(EV)は移動手段であると同時に、地域に分散する「電力リソース」と見なすことができます。また、自動運転車や無人搬送ロボット、農作業機械なども、センサー、計算能力、通信機能、そして動力源(バッテリー)を持つ「動くワットビット連携システム」です。これらを地域全体で最適に制御する「MESH構想」のような仕組みができれば、地方の人口減少や労働力不足といった課題解決にも繋がる可能性があります。

例えば、注目されている糸島市(福岡県)の「サイエンス・ヴィレッジ」構想はその好例と言えるでしょう。このような先進的なまちづくりの中では、AIを活用したスマート農業・漁業や、高齢者の移動支援などを実現できるかもしれません。

このように、エネルギー(ワット)と情報(ビット)を連携させ、地域のリソースを最大限に活用することで、より少ない資源でより大きな価値を生み出す「More from Less(モアフロムレス)」を実現し、持続可能な社会(GX:グリーントランスフォーメーション)に貢献できると考えています。

―― 本書を通じて、読者に最も伝えたいことは何でしょうか?

最も伝えたいのは、「横の連携」の重要性です。業界や組織、専門分野といった従来の枠組みを超えて、異なる立場の人々が交流し、知見を共有することで、新しい解決策やイノベーションが生まれます。本書で提示している「ワットビット連携」も、エネルギーと情報通信という異なる分野を掛け合わせたからこそ生まれた発想です。

このような「横割り思考」や、分野横断的な取り組みが当たり前になる社会を目指したい。そのためには、人間社会の仕組みだけでなく、自然界の仕組み(バイオミミクリー)など、多様なものから学び、物事を繋げて考える視点が重要です。本書が、そうした新しい発想を得るための一つのきっかけとなれば嬉しく思います。

―― 最後に、本書はどのような方々に読んでもらいたいとお考えですか?

特定の業界の方に限らず、幅広い方々に読んでいただきたいです。特に、普段あまり意識することのない社会インフラについて、それがどのように成り立ち、今後どうあるべきかを考えるきっかけにしてほしいと思います。

また、新しい事業を立ち上げようとしている方、複雑な社会課題に取り組んでいる方々にも、本書で提示している「横割り思考」が、課題解決の新たな切り口やヒントになるかもしれません。エネルギーとAIという具体例を通じて、従来の枠を超えた発想の重要性を感じていただければ幸いです。経営層の方々はもちろん、未来の社会やビジネスに関心のあるすべての方にとって、何らかの気づきが得られる一冊になっていると思います。

―― 本日は貴重なお話をありがとうございました。

『経営に生かす 生成AIエネルギー論』は、私たちの社会が直面する課題と、その先にある可能性を、「ワット」と「ビット」という新たな視点から解き明かしてくれます。

インタビューでは、本書で描ききれなかったテーマとして、この「ワットビット連携」がさらに壮大な「宇宙」にまで繋がる構想があることも語られました。もしかしたら、その未来像を描く続編が登場するかもしれません。まずは本書でその奥深い世界の入り口を体感し、今後の展開にも期待してみてはいかがでしょうか。ご興味を持たれた方は、ぜひ手に取ってみてください。

【番外編】

岩浪剛太氏(株式会社インフォシティ代表取締役社長)

難波田哲史氏(株式会社テクノネット代表取締役社長)

高野雅晴氏(ビットメディア代表取締役社長)

活発な意見交換が行われました

インタビュー後には、インフォシティグループの3社長も合流し、本書のテーマを巡って意見が交わされました。「生成AI」と「エネルギー」は、情報通信やテクノロジー開発を手がける同グループにとっても未来を左右する重要な課題です。この日の意見交換が、グループとしての新たなイノベーションにつながっていくのかもしれません。