最先端産業技術と最先端通信技術の融合(IX)ワークショップ(Vol.8)レポート

2025年8月21日、東京・お台場のdocomo R&D OPEN LAB ODAIBAにて、通信と産業の未来をテーマにした「最先端産業技術と最先端通信技術の融合(IX)ワークショップ(Vol.8)高度化を加速させるローカル5Gとその先に見えてきたローカル6G」が開催されました。

このワークショップは、XGMF・ODAIBA IX (Industrial Transformation)Coreが主催し、本格的な普及を始めたローカル5Gの高度利用と具体的な産業活用、そして海上・海中・空へ広がり始めたユースケースの実際、さらにサブテラヘルツ波を活用したローカル6Gの可能性について議論を深める場となりました。

開催概要

イベントでは、以下のような豪華な顔ぶれが登壇し、それぞれの専門分野から貴重な知見が共有されました。

開会挨拶:

中村 武宏 氏(ODAIBA IX Core リーダー/株式会社NTTドコモCSO)

Session1: 周波数共用による無線の高度化

遠隔化・自動化・無線化が求められるすべてのアプリケーションに適用できるDSAの詳細を解説 - 澤井 亮 氏(ソニー 技術開発研究所 ネットワーク&システム技術研究開発部門DSA事業準備室・統括部長)

Session2: 5G-Advanced及び6Gに関する3GPP RANの動向

- 武田一樹 氏(クアルコムジャパン合同会社 標準化本部 シニアスタッフエンジニア)

Session3: ワットビット連携の加速

- 高野 雅晴(ODAIBA IX Core サブリーダー/株式会社ビットメディア 代表取締役)

Session4: 5Gの高度化と産業活用化

- 鹿島毅氏 氏(エリクソン・ジャパン株式会社CTO)

Session5: AIを活用した5Gネットワーク管理の多様化と高度化

- 高岡 晴生 氏(ノキアソリューションズ&ネットワークス合同会社 執行役員/技術戦略本部長)

Session6: テラヘルツ波無線の6Gユースケースの創出~XGMFテラヘルツ波無線技術プロジェクト活動報告

- 高橋 和晃 氏(国立研究開発法人情報通信研究機構)

【ODAIBA IX Core】

XGモバイル推進フォーラム(XGMF)のプロジェクト。 2024年4月に設立されたXGMFは、これまでの5GMF(第5世代モバイル推進フォーラム)とBeyond 5G推進コンソーシアムの活動を統合しました。5G / Beyond 5G / 6G時代に向けて我が国が国際的なリーダーシップを発揮して、常識・慣例にとらわれない革新的技術 / 新ユースケースの創出を図ることにより、情報通信産業の成長力強化等に貢献することを目的としています。

そしてODAIBA IX Coreは、その中でも特にミリ波やローカル5Gに代表される最先端通信技術と最先端産業技術のコラボレーションを新しい事業創造につなげていく、産業変革(= Industrial Transformation)がミッションです。

プロジェクトリーダー:

中村 武宏 氏(株式会社NTTドコモ)、岩浪 剛太(株式会社インフォシティ)

サブリーダー:

城田 雅一 氏(クアルコムジャパン合同会社)、高野 雅晴(株式会社ビットメディア )

ワットビット連携の加速

ODAIBA IX Core サブリーダーである、株式会社ビットメディア 代表取締役・高野雅晴はこのワークショップで「ワットビット連携の加速」を紹介しました。

この「ワットビット連携」は、電力(ワット)インフラと情報通信(ビット)インフラの融合を目指す、日本の新たな国家戦略です。特に、データセンターの電力消費問題という喫緊の課題を解決するために提唱されました。

ワットビット連携とは?

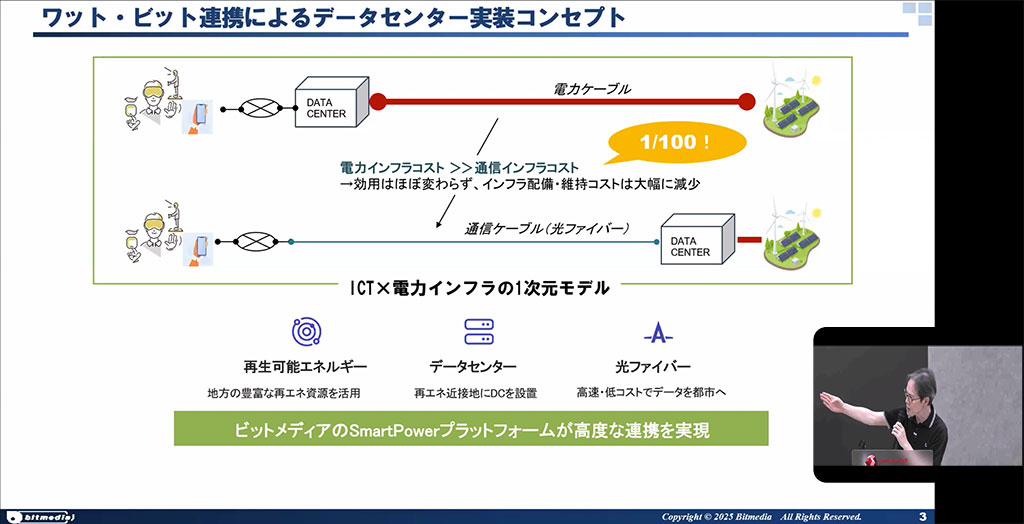

従来、電力と通信のインフラは別々に計画・整備されてきました。しかし、ワットビット連携は、この常識を覆すものです。この考え方の核心は以下の3点に集約されます。

発電源の近くにデータセンターを建設

再生可能エネルギー発電所など、電力供給源の近くにデータセンターを配置することで、送電に伴うコストや負荷を大幅に削減します。

高速通信網でデータ連携

データセンター間の通信には、電力インフラに比べてコストが100分の1とされる通信ケーブル(光ファイバー)を整備します。

ワークロードシフト

再生可能エネルギーは天候によって発電量が変動します。そこで、電力が潤沢な地域で計算処理を行い、そうでない地域に処理を振り替える「ワークロードシフト」という概念が重要になります。

この発想は、電力と通信を一体のインフラとして捉えることで、効率的かつ持続可能な社会の実現を目指すものです。

ワットビット連携の歩み

このワットビット連携という言葉は、2024年3月に開催された「第4回ミリ波普及推進ワークショップ」にて、東京電力パワーグリッド株式会社 取締役副社長・岡本浩氏によって提唱されました。その後、国でも重要なテーマとして取り上げられ、2024年7月には「GX2040実行会議」でその概念が公に示されました。そして、2025年3月から6月にかけて「ワット・ビット連携官民懇談会」が開催され、議論が加速しました。

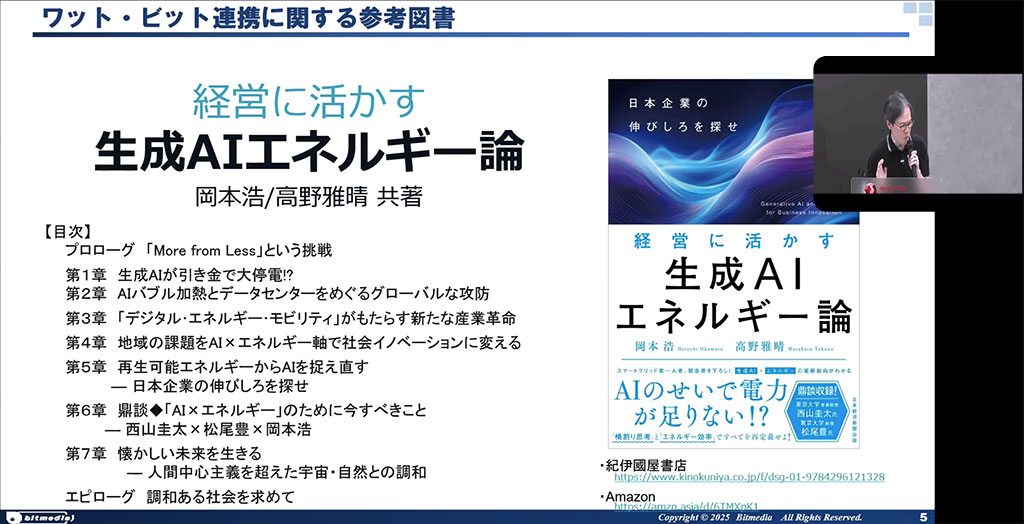

ワットビット連携については、高野と岡本氏との共著である『生成AIエネルギー論』でも紹介されています。この書籍の出版に際し、Devcafeではインタビューを実施しています。ぜひ、Devcafeでの書籍インタビューもご覧ください。

無線技術の重要性

ワットビット連携は光ファイバーが中心のように見えますが、その先に不可欠なのが「無線」です。

AIや自動運転、ロボットといった技術は、データセンターのさらに末端である「エッジ」での処理が求められます。これらの動く物体との通信には、高速かつ低遅延な無線通信が不可欠です。Beyond 5Gの技術は、このワットビット連携の考え方と親和性が高く、今後の発展が期待されています。

地域分散型の取り組み

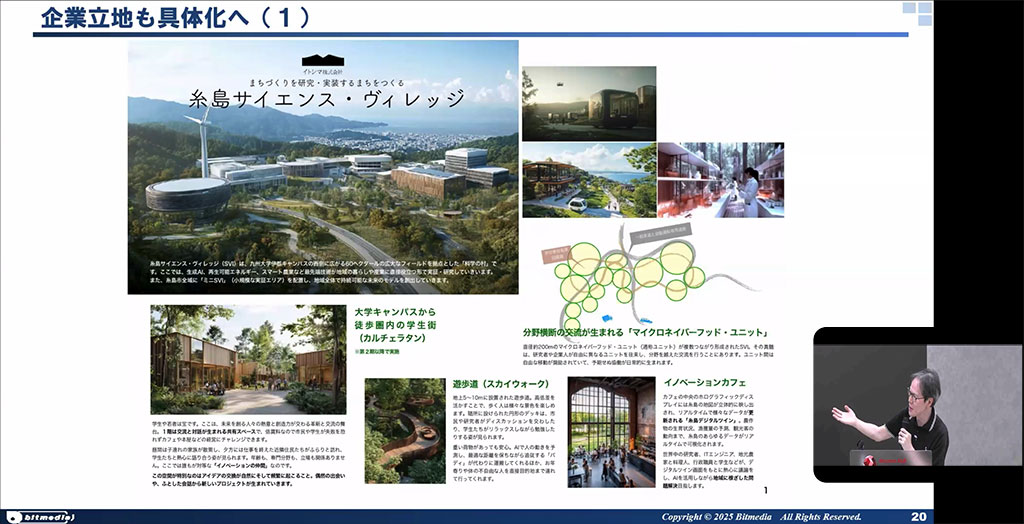

インフォシティグループでの、ワットビット連携を具体的に実践する取り組みとして、福岡県糸島市での「糸島サイエンス・ヴィレッジ」プロジェクトが紹介されました。

このプロジェクトでは、当初ローカル5Gの基地局を設置したことから始まり、今では再エネやバッテリーを活用したマイクログリッドシステム、スマートファクトリーの誘致など、先進的な取り組みが進められています。また糸島市には大容量の変電所があり、大規模なデータセンターを設置する候補地としても注目されています。

ワットビット連携の取り組みは、単なる技術的な話に留まらず、地方創生や産業育成にもつながる重要なテーマであることが共有されました。